相続発生・死後事務対応のスケジュール①

もしもの時に備え、あるいはすでに相続が発生した方へ。この記事では、煩雑になりがちな相続手続きや死後事務をスムーズに進めるための具体的なスケジュールとポイントを解説します。

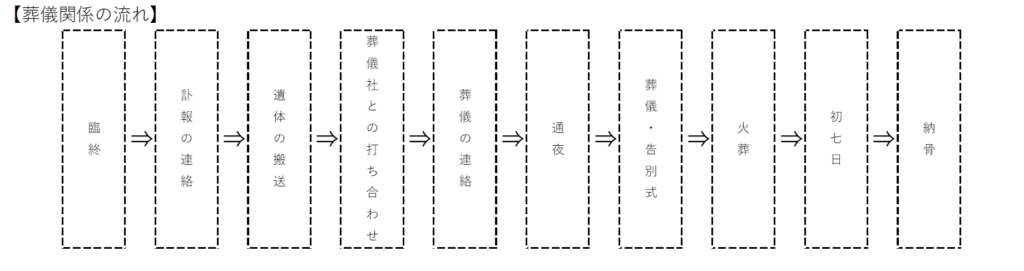

(1)相続発生直後から葬儀・法要までの流れ

① 死亡診断書または死体検案書の受取り

被相続人が亡くなった場合、遺族は医師から死亡診断書または死体検案書の交付を受けます。死亡診断書は被相続人が生前に医師の診療を受けていた傷病に関連して亡くなった場合に交付され、死体検案書は事故死や突然死、孤独死など事件性の確認が必要な場合に検視が行われた後に交付されます。そのため、事故死や突然死、孤独死などにより亡くなった場合は、まず警察に連絡をする必要があります。なお、死亡診断書または死体検案書の写しは遺族年金の受給や生命保険金の請求手続きなどで必要となりますので、複数枚のコピーを取って保管をしておきましょう。

② 訃報の連絡・葬儀社へ連絡

被相続人の危篤や訃報の連絡は、一般的にまずは近しい親族や知人に行われ、他の関係者には通夜や葬儀などの詳細が決まってから行われます。また、遺体は自宅や斎場などの安置場所へすぐに搬送しなければならないため、葬儀社の手配も早期に行う必要があります。

③ 死亡届と火葬許可申請書の提出

被相続人の相続の開始後、遺族等は、「死亡届」と「火葬許可申請書」を市区町村役場に提出し、大葬許可証の交付を受けます。死亡届の届出義務者は、戸籍法上、親族や同居者、家主、後見人等に限られますが、提出のみであれば誰でも行うことが可能です。葬儀社が代行して提出するケースも多くあります。

| 提出先 | 被相続人の死亡地、本籍地、届出人の所在地の市町村役場 |

| 提出期限 | 被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内 |

| 届出義務者 | 親族、同居人、家主、後見人等 |

| 提出書類 | ・死亡届 ・死亡診断書又は遺体検案書 ・火葬許可申請書 |

④ 通夜・葬儀・告別式の実施

通夜から葬儀・告別式の実施後に大葬場に火葬許可証を提出し、火葬を行います。火葬が終了すると火葬場から火葬執行済の印が押された火葬許可証(埋葬許可証)が返却され、納骨を行うことが可能となります。

次号、相続発生・死後事務対応のスケジュール②へ続きます▶▶