相続手続きの第一歩!相続人の確認⑤

相続手続きの第一歩!相続人の確認 第5弾です。

今回の内容をより深くご理解いただくために、ぜひ前回の内容も併せてご確認ください。

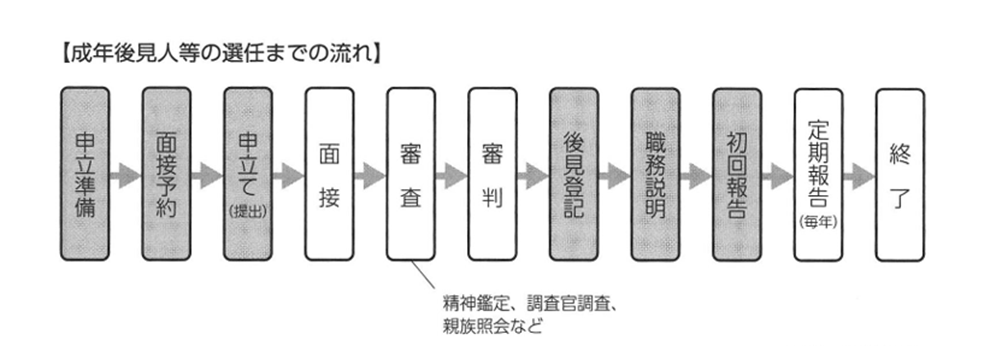

(7)成年後見人等の申立て

相続手続きを進めるうえで、もし相続人の中に認知症や知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方がいる場合、その方自身で遺産分割協議を行うことはできません。

このような場合は、その方の代わりに遺産分割協議を行う「成年後見人」などの専門家を選任する必要があります。

<成年後見人等の選任>

その相続人の住所地の家庭裁判所に対し、本人の判断能力の程度に応じて、後見人・保佐人・補助人のいずれかを申し立てることができます。

成年後見人等になる人は、ご家族や弁護士などの専門家が一般的です。ただし、後見人自身も相続人である場合は、利益相反を防ぐために別途「特別代理人」を選任しなければなりません。

成年後見人等の選任手続きには数か月かかることもあります。遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、早めに手続きを開始することが大切です。

出処:裁判所HP

(8)被相続人が外国人の場合

日本に住んでいる外国人の方が亡くなった場合、相続手続きは少し複雑になります。

通常、日本の法律では、「相続は、亡くなった方の本国法による」と定められています。例えば、アメリカ国籍の方が亡くなった場合、相続に関する法律はアメリカの法律が適用されることになります。

ただし、本国法によっては「不動産は、その所在地国の法律に従う」と定められている場合があります。この場合、日本の法律(本国法)→外国の法律(不動産所在地法)→日本の法律に戻るという状況が起こりえます。このような場合は、日本の法律を適用すると定められています。この考え方を「反致」と呼びます。

また、二重国籍や地域、宗教等で判断が難しい場合や、あまり馴染みのない国の本国法を特定することが難しいケースなど、困難な場合も少なくありません。

被相続人が外国人である相続手続きは、国際的な法律の知識が必要となるため、非常に専門的です。まずは、国際相続に精通した専門家を探すことから始めることをお勧めします。

相続人の確認についての解説は、今回で終了となります。

ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。

相続に関するお困りごとがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

複雑なケースにも丁寧に対応いたします!